Lire la traduction en anglais de l'article

Si l’on utilise la métaphore de la toile d’araignée pour désigner notre espace internet contemporain, on se sentirait plus dans la peau d’une pauvre mouche prisonnière que dans celle de l’araignée agile qui profite de son milieu naturel. Rien de fatal dans cette idée. En remontant la trace de penseurs tels Bernard Stiegler ou Geert Lovink, il est encore et toujours temps de tisser notre propre toile, une toile qui nous re(a)ssemble. À travers cet essai-récit autour du lien entre Geert Lovink et l’ex-président d’Ars Industrialis résonne un appel aux alliances entre théorie (sciences) et pratique (la vie quotidienne). En d’autres termes, l’alliance de hackers, d’artistes, de critiques, de journalistes et d’activistes a besoin de nous, humains numériques.

Il existe des coïncidences difficiles à comprendre mais qui transmettent à leur manière des messages. Le rapprochement fortuit de Bernard Stiegler et de Geert Lovink autour de la forêt de Tronçais (Allier) en fait partie. D’un côté de la futaie vivait le philosophe, fondateur d’Ars Industrialis dont Épokhè est la poursuite, penseur du rapport entre techniques et existence. De l’autre côté, l’activiste des réseaux, critique pionnier des monopoles numériques, théoricien venu des avant-gardes de la vidéo et fondateur de Institute of Network Cultures (INC)1. “En 2012, j’ai eu de très sérieux problèmes de santé, ce qui m’a obligé à réorganiser mon travail et ma vie privée, nous explique Geert. Avec ma femme, nous avons visité l’Allier et décidé d’acheter une maison d’été près de la forêt de Tronçais. C’est plus tard que j’ai appris que Bernard vivait de l’autre côté de la forêt, à une demi-heure de voiture… Quand nous avons emménagé là-bas, en 2013, j’ai pris la voiture, traversé la forêt, et suis allé le rencontrer. C’est vraiment à cette époque que notre collaboration a commencé”.

Ce rapprochement physique avait été précédé. Car si la collaboration entre les deux hommes a débuté en 2013, Geert remontait le fil du penseur français depuis le milieu des années 90 : “J’ai rencontré la pensée de Bernard assez tôt, avec le fameux livre écrit avec Derrida, Échographies de la télévision – Entretiens filmés2. C’était un des rares livres que j’ai lu immédiatement en français, et que j’ai encore dans ma bibliothèque. Je crois que c’était en 1996. Ce livre entre Derrida et Stiegler proposait une approche différente de la télévision, c’était marquant à l’époque. J'ai vraiment étudié Bernard avec La technique et le temps, en anglais, tomes I, II et III. De 1989 à 1994, j’ai été rédacteur d’une revue qui s’appelait Mediamatic, qui a été à l’origine d’un discours européen sur la vidéo et l’art. À l’époque, il y avait une attention particulière portée à la théorie des médias allemande, après la vague Derrida, Baudrillard, Deleuze… mais il ne se passait pas grand-chose de nouveau. Ce livre représentait une direction prometteuse et était très lié au travail que nous faisions alors sur la télévision et l’art vidéo…"

Leurs trajectoires convergent un peu plus autour de l’année 2008. Cette année-là, Bernard publie Prendre soin de la jeunesse et des générations3. Geert, avec l’Institute of Network Cultures d’Amsterdam, lance alors de nombreux projets critiques et se souvient de ces années : “En 2008, il s’est passé quelque chose. Le Web 2.0 était devenu hégémonique. C’était aussi l’explosion de l’iPhone : les gens commençaient à porter avec eux toutes leurs informations, ce qui n’était pas le cas à l’époque du PC et du modem. La démocratisation de ces technologies avait atteint une masse critique. Toutes les promesses des années 1990 s’étaient effondrées. Le capitalisme de plateforme, né au début des années 2000, s’était imposé. 2008 est une année importante dans l’œuvre de Bernard, mais aussi dans mon travail et celui de beaucoup d’autres. Il poursuit : Toutes nos réflexions ont commencé à converger : à Amsterdam avec l’INC, Bernard avec sa philosophie des techniques et sa stratégie contre-institutionnelle... Il a été l’un des premiers à identifier les problèmes mentaux et les comportements destructeurs engendrés par Internet. Sa critique, qui rappelait parfois celle de McLuhan4, mettait en évidence l’impact de ces technologies sur la condition de post-littératie : l’éducation et la vie quotidienne devenaient post-littéraires, avec l’essor de la vision, de la télévision, au détriment de la lecture, de la pensée et de la réflexion.”

Dans les années qui suivent et dans le contexte du Printemps arabe, d’Occupy Wall Street, de protestations globales, Geert Lovink lance Unlike Us : Social Media Monopolies and Their Alternatives5 : "C’est à cette période que j’ai commencé à communiquer avec Bernard. Je me suis peu à peu rapproché de lui et de son cercle, dont Harry Halpin, Yuk Hui... En mars 2013, nous avons organisé une conférence Unlike Us où nous avons invité Bernard. C’était la première fois que je le rencontrais." Près de 20 ans après la lecture d'Échographies de la télévision – Entretiens filmés...

Où en sommes-nous aujourd’hui ? Douze ans après la conférence Unlike Us et malgré toutes les promesses d’émancipation numérique, rien n’a changé. Tout semble même s’être aggravé. Les GAFAM ont consolidé leur emprise. TikTok et Instagram ont fait de la jeunesse mondiale un vaste groupe de spectateurs compulsifs, happés dans un flux sans fin d’images et de sons qui semblent mourir à l'instant où ils sont diffusés. Geert, Bernard et tant d'autres ont beau alerter, réfléchir à des alternatives, rien n'y fait. La masse du phénomène et sa vitesse de rotation semblent nous amener vers un trou noir. Geert : “Notre critique de l’hégémonie des médias sociaux et des plateformes reste totalement d’actualité. Nous n’avons pourtant jamais cherché une position d’avant-garde, et je ne pense pas que c’en soit une. C’est plutôt une position tragique, dans un monde en régression. Le monde a reculé. Avec le temps, on peut voir Bernard comme un penseur d’avant-garde, mais à l’époque nous n’avions pas ce sentiment. Nous pensions plutôt que les autres étaient en retard. Aujourd’hui encore, beaucoup ne comprennent pas les dimensions économiques et politiques d’Internet, ni les effets mentaux sur les jeunes. Pour nous, c’était déjà évident.”

Le philosophe et l’activiste ne sont pas des prophètes de mauvaise augure mais bien les éclaireurs d’une situation qui n’a fait que se cristalliser depuis.

Pourquoi leurs constats, largement partagés, ne sont-ils pas suivis de changements ? Manquerait-il un maillon dans la chaîne de Stiegler et de Lovink ? Lequel ? Le dernier ? Ou plutôt le premier ? Qui ? Nous, les Humains numériques. Ceux qui forment cette fameuse masse. Chose paradoxale : il suffirait pourtant que tout un chacun adopte des comportements singuliers pour que l'effet de masse baisse, les revenus du capital avec. Rien n'est moins simple évidemment : YouTube, Meta et TikTok captent nos attentions si efficacement qu'elles semblent être les seules 'places to be'. Illusion fondamentale : elles ne le sont pourtant pas.

Mettre en ligne l'ensemble du corpus Pharmakon distillé par Bernard Stiegler sur Peertube va dans le sens de la lutte pour un web que nous désirons, la Toile que nous voulons6. A nous d'être singuliers dans les interstices, de le reconnaitre chez l'autre, de l'encourager. À nous aussi de supporter l'ombre que les réseaux alternatifs supposent, entre autres désagréments. À nous de ne pas avoir peur du déclassement social qui va avec une non-utilisation des réseaux (a)sociaux hégémoniques aujourd'hui. C'est plus prégnant encore dans les classes sociales les plus fragiles et c'est un point à ne pas négliger.

Bernard Stiegler parlait souvent d’« amateurs »7 : non pas les dilettantes, mais littéralement ceux qui aiment et qui veulent prendre soin de la connaissance. Régulièrement au cours de sa riche carrière, le penseur de la technique a martelé l'importance d'alliances entre philosophes, artistes, activistes, et ces « amateurs de savoir » qui refusent de laisser la technique aux experts, aux marchands ou aux fascistes.

Il me semble que c’est ici que la rencontre de Bernard et Geert nous concerne, nous — amateurs. Car leur "alliance" n’a pas seulement été une complicité intellectuelle : elle dessine un chemin collectif. Bernard n’est plus là mais il nous a légué un devoir. Non pas celui de répéter sa pensée, mais bien de l’activer.

En action autant qu’en pensée. Comment devenir cet humain numérique qui agit en homme de pensée et qui pense en homme d'action pour reprendre la formule magnifique d’Henri Bergson8 ?

Comment tisser cette toile, aujourd’hui ?

Certainement pas en espérant que les États régulent à eux seuls. La responsabilité nous revient, à nous qui aimons, qui désirons, à nous qui refusons le fatalisme. Philosopher, coder, écrire, détourner, expérimenter — tout cela doit se combiner. C'est ce que nous voulons essayer de faire, par exemple, avec ces Cahiers du Net, conçus comme un lieu d'expérimentation collective. Un îlot expérimental, désirable et amoureux !

Point de héros, mais bien une tâche collective incombant à chacun de nous. Comment puis-je, à ma mesure, contribuer à une autre configuration des réseaux ? Comment inventer des algorithmes qui nourrissent une authentique joie ? La joie d’apprendre, de découvrir, d’expérimenter, cette joie enfantine qui semble bien loin si l’on ne vient pas mettre un grand coup de pied dans la forme mortifère du web actuel. Pas une joie factice, dopamine distribuée par des plateformes addictives, mais une joie analogue à celle de l’enfant qui découvre le monde.

Une joie de créer, de partager, d’inventer ensemble pour aller contre l’érosion de notre capacité d’attention, de notre capacité à nous émouvoir, de notre goût pour la pensée et la création...

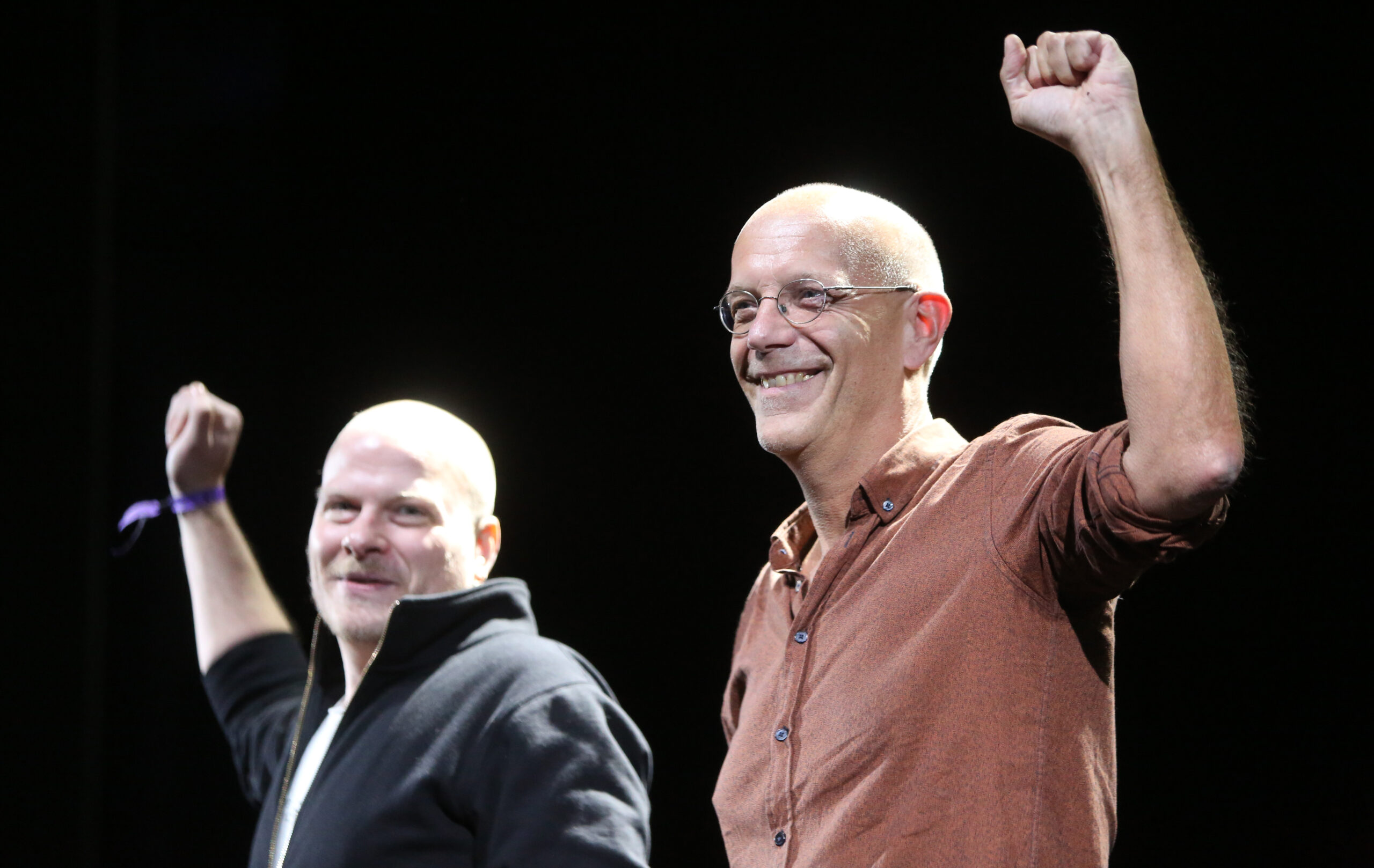

Cette joie, je trouve qu'on la retrouve sur la photo ci-dessous, prise à l'issue de la performance Sad by Design9 réalisée par Geert Lovink avec le musicien John Longwalker en 2020. Un souvenir immense pour Geert : "La dernière fois que j’ai vu Bernard, c’était à Berlin, lors de la Transmediale 2020, quelques semaines avant le confinement, quelques mois avant son départ... Il y avait donné une conférence, et j’y avais présenté ma performance Sad by Design, très influencée par son travail et notre collaboration. C’était sa dernière apparition publique. J’y lisais le texte d’un nouvel essai que j’avais écrit en France à l’été 2018. Bernard avait assisté à la performance et nous en avions discuté ensuite. J’étais très fier qu’il soit dans la salle. C’était dans un lieu mémorable, le Brecht-Theater, place du Luxembourg. Un des grands moments de ma carrière."

Le symbole de la forêt demeure. Sur les deux rives de cette forêt, Bernard et Geert. Aujourd’hui, c’est à nous de traverser la forêt, d’aller les uns vers les autres, et d’inventer ensemble les chemins d’un autre web. Fini la passivité, l'acceptation, la résignation, nos petits nihilismes quotidiens... Nous sommes tous dans le même bâteau sur ce dernier point : même Bernard admettait commander ses livres sur Amazon.

La rencontre entre Bernard Stiegler et Geert Lovink fonctionne comme une invitation : L’amateur doit rejoindre l’activiste et le philosophe dans la forêt du web.

Que trouve-t-on dans la forêt ? Les fameux rhizomes chers à Gilles Deleuze, dont la pensée invite à l'action horizontale. Définition de wiki : "Cette structure s'oppose à la hiérarchie en pyramide. L'idée du rhizome est associée à la pensée postmoderniste et à la French Theory. Il est notamment utilisé en philosophie, en art, ainsi que dans l'étude des évolutions sociales et politiques."

N'attendons rien des hauteurs. La solution est rhizomatique, horizontale.

Tissons notre toile pour la joie.

Charles-Emmanuel Pean

/////

Pour aller plus loin

Les derniers livres de Geert Lovink :

- Platform Brutality (2025)

- Stuck on the platform (2022)

Autres liens :

Derrida, Échographies de la télévision – Entretiens filmés (1997)↩

Livre La Toile Que Nous Voulons, 2017↩

Conférence de Bernard Stiegler, Une nouvelle figure de l’amateur↩

citation de l'ouvrage Le Bon Sens ou l'esprit français (1895)↩

Performance Sad by Design↩